리뷰

과거에 탈춤이 발휘한 힘은 어느 정도였을까? 탈춤이 전통사회 곳곳의 마을과 장터가 들썩이도록 했던 현상만으로도 답은 이미 나온다. 탈춤의 원동력은 풍자와 패러디를 표출하지 않을 도리가 없는 욕구일 것이고, 더욱이 이러한 억제할 수 없는 욕구는 그 옛날 봉건사회 현장에서 분출하였다. 그 현장이 삶의 구체적 현장이어서 탈춤은 바로 당시 사람들이 살아 숨쉬는 사회를 향한 풍자와 패러디였다. 봉건사회에서 특히 의미심장하였을 양반을 위시한 신분 풍자, 파계승 패러디, 성차별 고발처럼 탈춤의 서사는 연희자와 관람자 누구든 일상에서 직면하는 사회 이슈였고, 때문에 당시 발휘했을 힘을 짐작케 한다. 이를 오랜 세월에 걸쳐 공연과 춤으로 가다듬어온 공력은 탈춤을 더욱 주목하는 이유가 될 것이다.

이이슬이 안무한 〈미얄〉은 미얄의 시대가 여전히 지속되고 있음을 전하고 있다(국립정동극장 세실, 7. 13~15.). 미얄이 등장하는 봉산탈춤이나 송파산대놀이가 18세기 중엽에 성립했다는 추정으로 보아 길게는 장장 300년 전부터 미얄은 탈춤 서사로 이야기되어 왔을 터이다. 그래서 묻게 된다. 미얄의 서사가 여전히 지속되고 있다면 어직도 우리는 혹시 봉건사회를 살고 있는가, 아니면 계몽, 평등사회를 살고 있는가? 〈미얄〉은 가부장적 남녀 관계를 방관하지 않는 탈춤의 세계를 단서로 이 문제를 다시 제기한다. 다시 말하자면, 오늘의 서사와 연결됨으로써 탈춤은 오늘의 춤으로서 생명을 갖는다.

|

이이슬 〈미얄〉 ⓒ김채현 |

공연작 〈미얄〉은 탈춤의 미얄을 오늘의 시각에서 해석해내었다. 공연은 야상곡(夜想曲)-상상(想相)-연(緣)-미얄, 한(恨), 4개가 엮인 얼개로 구성 진행되었다. ‘야상곡’ 부분에서 어느 남성이 자신의 어깨에 여성을 무동태워서 등장하여 여성을 내려놓고 사라진다. 여성은 하얀 커다란 꽃을 쥔 상태로 다소곳이 앉은 자세를 취하며 곧 이어 다른 남성이 등장해서 여성에게 접근한다. 두 사람은 똑같이 붉은 레오타드를 착용했고, 남성도 여성의 것과 같은 모양 같은 색의 꽃을 들었다. 두 사람은 함께 뒹굴고 기어가고 접촉하고 애무하는 순간 순간들을 이어가며 커플 관계를 전개한다. 큼지막한 꽃을 몸의 여러 부위에 갖다대거나 두 사람의 행동을 가리는 등의 과정을 경유할 동안 두 사람의 관계는 깊어진다. 그러다 여성이 자신의 꽃을 남성에게 안기고서는 서서히 퇴장한다. 남성은 엎드린 상태에서 두 개의 꽃을 입에 물고 당황한 듯이 마구 몸부림치다가 뒤로 미끄러져서 퇴장한다. ‘야상곡’에서 사랑의 욕망이 고독으로 귀결되는 아이러니가 그려졌다. 〈미얄〉의 첫 도입부로서 비중높게 설정된 이 부분은 〈미얄〉이 우리 주변의 미얄에 대한 이야기라는 것을 말해준다.

|

이이슬 〈미얄〉 ⓒ김채현 |

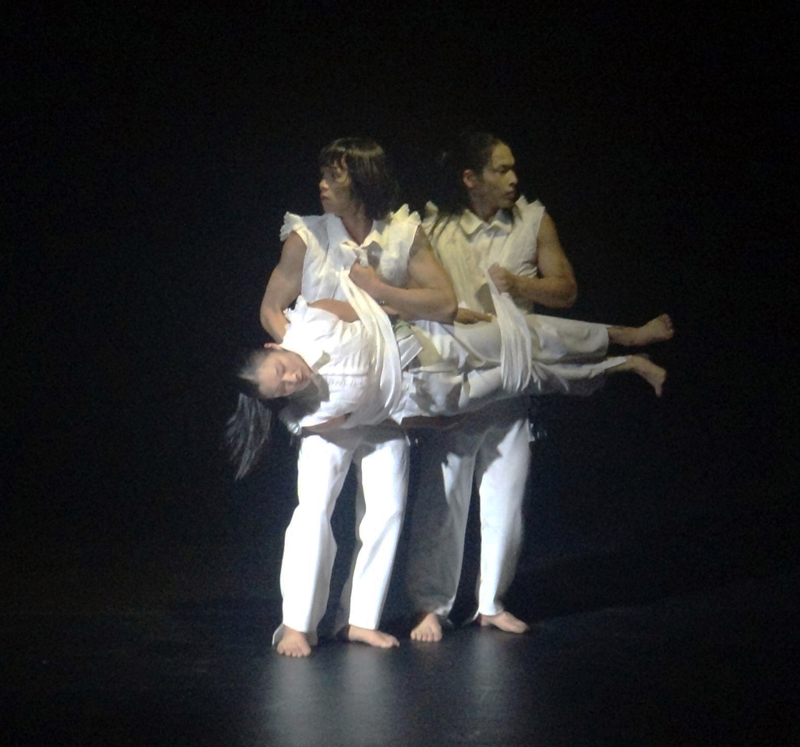

그 다음의 ‘상상’ 부분에서 넉넉한 바지와 민소매 셔츠를 착용한 여성이 등장한다. 특이하게도 여성은 허리에 초록색감의 천을 둘러 엉덩이를 덮었다. 여자는 몸부림, 쓰러짐, 물구나무서기 같은 동작을 해내고 이어 남성이 등장하는데 여성과 같은 차림새에다 황토색의 긴 한삼을 쥐었다. 여자는 허리춤 뒤 엉치 부분에 두 손을 모은 남자와 같은 동작으로 잠시 무대를 배회한다. 그 동작은 탈춤에서 미얄 할맘이 행한 엉덩이춤의 발걸음새와 유사하고 영감과 그를 재회한 미얄 할맘의 이인무처럼 남녀 2인무로 확장된다. 여기서 다른 남성이 한삼을 쥐고 같은 차림새로 등장하여 모두 세 사람이 엉덩이춤 발걸음새를 기본으로 갖가지 대형과 난무를 펼치므로 예컨대 봉산탈춤에서 보는 할맘-영감-덜머리(영감의 애첩)의 삼각관계가 아닌 다른 삼각관계가 펼쳐진다. 3인무, 2인무로 지속되면서 마침내 세 사람이 빠른 장단의 난무(亂舞)로 무대를 휘몰아치던 도중 갑자기 움직임은 정지되고 세 사람은 한삼자락을 입에 물고선 전신을 일렁인다. 한 남성이 퇴장하고 남은 커플이 한삼을 붙잡고 서로 격한 실랑이를 벌이다 벌인 끝에 남자만 남는다. 남은 남자는 여자가 두고 간 한삼을 갖고 드러누워 몸부림 같은 발버둥을 친다. 곧 무대에서는 두 남자가 쓰러진 여자를 시신인 듯이 수습하여 데려나간다. 봉산탈춤에서 할맘이 죽고 영감과 덜머리가 남는 것과는 다른 줄거리이다.

|

이이슬 〈미얄〉 ⓒ김채현 |

그 다음 ‘연’과 ‘미얄, 한(恨)’에서는 미얄의 넋을 기리며 천도(薦度)하는 의례가 전개된다. 이 의식에서는 거문고와 조롱박이 장치로서 역할을 하였다. 먼저 거문고는 늘상 보는 연주가 아니었다. 거문고를 안고 나와 배회하던 연주자는 앉아서 거문고를 머리에 얹거나 자기 둘레로 거문고를 휘두르는 절차를 거친 후 객석에 등을 보인 채 돌아앉아 홀로 연주하였다. 연주는 드문드문 튕기는 것으로 시작하여 힘찬 이상으로 격한 소리를 툭탁 뿜어내다가 청랑한 소리를 급하게 신들린 듯이 자아내었다. 짧지만 예상을 벗어난 인상적인 퍼포먼스다. 그다음 조롱박은 민소매 러닝셔츠를 입은 여성이 먼저 검정색깔의 3개를 안고 등장하여 앉아서 어우르다 보자기로 감싸고 몸을 일으켜 천장을 우러러보면서 조롱박을 감싼 그 보자기로 가슴을 치는 용도로 활용되었다. 그런 후 조롱박을 감싼 보자기를 여성은 그 러닝셔츠 속에 넣고선 한삼 같은 수건을 휘날리며 무대를 선회하다가 멈추며 그 수건으로 자기 얼굴을 덮어 뒷걸음질로 퇴장하면서 수건을 뭉쳐 입에 쑤셔 넣는다. 그 순간 천장에서는 하얀 색깔의 조롱박들이 수십개 바닥을 향해 와르르 쏟아진다. 잇달아 검정옷에 은빛 실뭉치로 머리를 두른 남자가 자기 뒤로 길게 늘어뜨려진 은빛 실을 끌고선 조롱박들 사이를 걸어가고, 마지막에는 망사 같은 비치는 검정 천에다 봉산탈춤 미얄 탈의 이미지가 흰색과 붉은색 선들로 그려진 가면을 앞세워 든 여성이 구음과 함께 느리게 걷는다.

|

이이슬 〈미얄〉 ⓒ김채현 |

봉산탈춤의 미얄 과장과 〈미얄〉은 차이가 있다. 할맘이 죽고 영감과 애첩이 남은 봉산탈춤과는 달리 〈미얄〉의 ‘상상’ 부분에선 두 남자가 쓰러진 여자를 시신인 듯이 수습하여 데려나갔다. 그렇지만 〈미얄〉이 봉산탈춤 할맘의 엉덩이춤 발걸음새와 탈춤의 한삼 휘두르기를 차용하여 반복하는 데서는 옛 미얄과 지금 미얄의 연속성이 강하게 환기된다. 여자가 생명을 잃기 전에 빠른 타악 리듬을 타고 엉덩이춤 발걸음새와 한삼 휘두르기를 섞은 춤을 세 사람은 제각각 신명난 듯이 집단의 난장춤으로 전개한다. 열기가 아주 고조되는 이 부분은 춤 구성에서 밀도가 높아감에 따라 도리어 비극의 정도도 커진다. 이처럼 ‘야상곡’에서 모습을 드러낸 우리 주변의 미얄은 ‘상상’에서 그 운명의 비극이 구체화되면서 옛 미얄과도 연속되는 존재로 다가온다.

|

이이슬 〈미얄〉 ⓒ김채현 |

〈미얄〉은 미얄이 과거의 미얄로 끝난 일이 아니라는 주제 의식을 선명하게 담았다. 봉산탈춤에서 미얄을 ‘난간 이마에 주게턱, 웅게눈에 개발코...’ 모습의 할맘으로 묘사하듯이 미얄은 넓게 보아 가정과 세상에서 따돌린 존재이다. 〈미얄〉에서도 미얄은 자기 주장이 끝내 내몰려 짓밟힌 비극적 존재로 부각된다. 〈미얄〉은 옛 미얄과 전통 소재를 원천으로 삼아 오늘의 미얄을 위하는 뜻을 담았다. 이런 측면에서 〈미얄〉은 가부장적 남녀 관계에 순응하지 않고 평등을 지향하는 탈춤의 세계를 재조명하는 의의를 갖는다.

〈미얄〉이 의미를 구현하기 위해 구사한 장치들은 과거에 바탕을 두고 있다. 대폭 응응된 엉덩이춤 발걸음새와 탈춤의 한삼 휘두르기, 상모의 부포를 활용해서 구현해서 에로틱한 느낌이 짙은 꽃, 자식을 염원하는 심정을 대변하는 조롱박, 미얄을 위한 짤막하되 참신한 퍼포먼스 장치였던 거문고 등이 그러하다. 과거든 현재든 역량에 따라 쓰기 나름이다. ‘야상곡’에서 붉은 레오타드를 착용하고 꿈틀대는 몸들의 표면을 따라 다니는 하얀 커다란 꽃들이 아주 강렬한 느낌을 촉발하는 부분은 상당히 에로틱하되 정작 평면적이고 작위적이라 느껴지는 면도 있어 춤적 움직임이 더 개입할 여지가 있어 보였다. 전체적으로 〈미얄〉은 탈춤에 맴돌지 않고 탈춤을 오늘과 연계시켜 탈춤의 자원을 길어 올렸다. 한국무용 계열의 춤 저변에 산재한 과거의 유산은 K-댄스로서의 컨템퍼러리댄스를 풍성하게 만들 저수지 구실을 할 수 있다. 컨템퍼러리댄스로 발돋움하는 한국무용 계열의 춤이 컨템퍼러리하지 않은 과거 유산에 접근하는 방식 면에서 〈미얄〉은 시금석으로 주목된다.

김채현

춤인문학습원장. 한국예술종합학교 무용원 명예교수. <춤웹진> 편집장. 철학과 미학을 전공했고 춤·예술 분야 비평 수백 편과 저서 『춤과 삶의 문화』 『춤, 새로 말한다 새로 만든다』 『뿌리깊은 나무 샘이깊은 물』(1)을 비롯 다수의 논문, 공저, 『춤』 등의 역서 20여권을 발간했다. <국립무용단 60년사>(2022년 간행, 국립무용단)의 편집장으로서 편집을 총괄 진행하고 필진으로 참여하였다. 지난 30년간 한국의 예술춤과 국내외 축제 현장을 작가주의 시각으로 직접 촬영한 비디오 기록물 수천 편을 소장하고 있으며 한국저작권위원회, 국립극장 자료관, 국립도서관 등에 영상 복제본, 팸플릿 등 일부 자료를 기증한 바 있다.