리뷰

뼈와 살을 지닌 인간의 육체로 무정형의 물, 더 나아가 파도-되기를 시도하였다. 그것도 네 시간 동안.

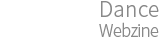

9월 27~28일 서울대학교 제1파워플랜트(필자 28일 관람)에서 전개된 초록고래의 〈조형하는 파〉는 인간의 능력으로 창조할 수 없는 거대 자연의 품성을 무용수의 몸뚱어리로만 최대한 재현해보겠다는 당찬 포부를 담은 작품이었다. 관람하기 전에는 오후 2시부터 5시까지의 전시형 무대(를 표방한), 첫 번째 파트 〈파〉가 어떤 성격일지 자못 궁금했는데 수행의 진면목이 담긴 진짜배기는 바로 그 〈파〉라고 할 수 있었다.

|

초록고래 〈조형하는 파〉 ⓒ김하영(@ha_iroo) |

자유롭게 드나들며 관람하도록 열린 객석으로 진행된 〈파〉는 본 무대를 접하기에 앞서 관객이 가벼운 마음으로 참여하며 분위기를 가져가라는 의도로 배치된 듯하였다. 감상에 참고하라며 QR 코드로 제공해준 플레이리스트에는 Hammock, Sigur Rós, Ólafur Arnalds 등을 위시한 여러 아티스트의 음악 17곡(도합 2시간이 넘는 분량)이 담겨있어 필자는 이어폰을 한 쪽에만 꽂은 채 무대를 지켜보았다. 결론적으로는, 음악은 안무가가 어떤 심상으로 작업했는지 짐작하는데 도움은 주었으나 무대에 직접 송출하지 않은 것이 다행이라 여겨졌다. 에너지를 오랜 시간 쌓아 올려 마침내 폭발적으로 분출하는 이번 작업의 전체 그림을 생각하면 진득하게, 명상적으로 이끄는 음악으로 안내하는 것이 이해되지 않는 바는 아니다. 그러나 북극 가까운 심해에서 긴수염고래가 몸을 뒤채는 듯 차갑고, 묵직하고 몽환적인 플레이리스트의 사운드(선입견을 가지지 않으려고 해도 특히 Sigur Rós, Ólafur Arnalds 의 음악은 워낙에 지문이 뚜렷하다)는 아무래도 이미지를 한정시킨다. 이 진중한 작업에서 비치보이스의 〈Kokomo〉 같은 음악을 기대할 사람은 없었겠지만, 무용수들이 파도-되기를 최대치로 구현해내고 관객은 지나온 시간들을 소환하여 서로 공명하는 것을 소기의 목적으로 삼았다면 구태여 상상에 가이드라인을 제시할 필요는 없지 않겠는가 싶다.

|

초록고래 〈조형하는 파〉 ⓒ신민경 |

공연장인 파워플랜트의 내부구조에 맞추어 길쭉하게 늘린 무대에는 벨벳처럼 기모 처리된 보드라운 천을 객석까지 깔아놓았다. 덕분에 정면 객석에 자리한 관객은 바닥에 앉거나 누워서 무용수들이 맨몸으로 부비는 무대의 촉감을 같이 경험하면서, 무용수들의 군집이 형성하는 포말의 전모를 가장 생생히 볼 수 있었다. 필자는 감히 시도하지 못했지만 〈파〉 무대를 가장 잘 즐기는 방법은 주최 측이 권장한(!) 대로 누워서 보는 것이었을 거라 생각한다. 잔잔한 수면이었다가 성난 파도로 일어서는 점진적인 변화를 고스란히 느끼기 위해서는 눈높이가 그래야만 했다.

한편 무대의 양 옆에서는 제법 규칙적인 운동성을 관찰할 수 있었는데, 무용수가 몸을 누인 채 굴러왔다가 일정한 포인트에서 멈추고 물러가면 잠시 감기고 닿았던 천의 결이 쓸리면서 흔적을 남겼고, 시간이 지날수록 주름진 천의 물결이 쌓여 셀 수도 없이 반복적인 수행의 증거로 작용했기 때문이다. 이번 공연에서는 비교적 합리적인 선에서 타협된 듯하지만, 만약 예산과 아이디어가 허락된다면 좀 더 중량감 있는 천 또는 다른 재료를 써서 촉각의 시각화를 제대로 구현해보는 것도 흥미로운 실험이 될 듯하다.

무용수들이 수행해야 하는 미션은 사실 단순해 보였다. 무대 안쪽, 배경이자 입구(퇴장은 없다)로 쓰인 푸른 천의 장막 앞쪽 어딘가 세워둔 보이지 않는 말뚝(마치 소실점 같은)에 보이지 않는 끈으로 묶여있는 것처럼 무용수들은 아주 오랜 시간 공을 들여 몸을 굴리고 객석으로 다가왔다가 되감아 돌아간다. 일정한 간격으로 시차를 두고 등장한 일곱 명 무용수 각자가 독립된 하나의 파도로 기능하며 점진적으로 변주를 일으키는 캐논인 것이다. 수평 방향의 몸놀림 위주에서 무릎이나 발로 딛고 몸을 일으켜서 포말의 형태를 구성하기까지도 상당한 인내심을 가지고 차근히 진행해야 한다.

|

초록고래 〈조형하는 파〉 ⓒ신민경 |

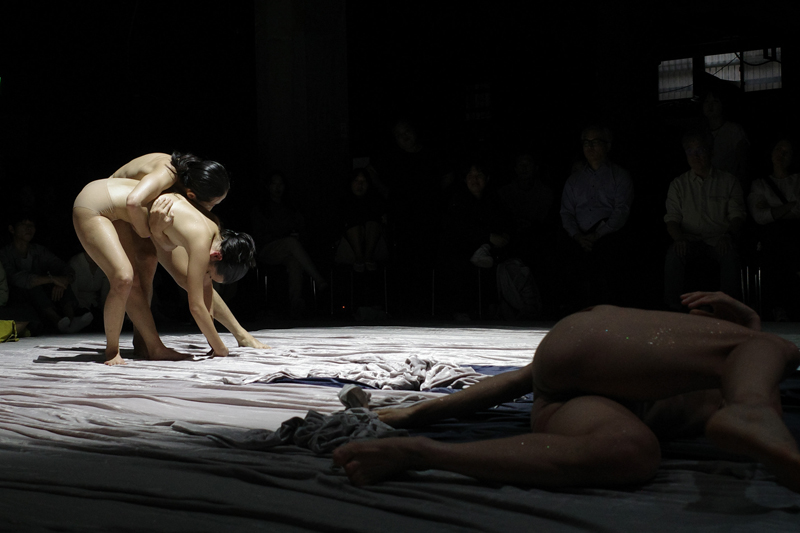

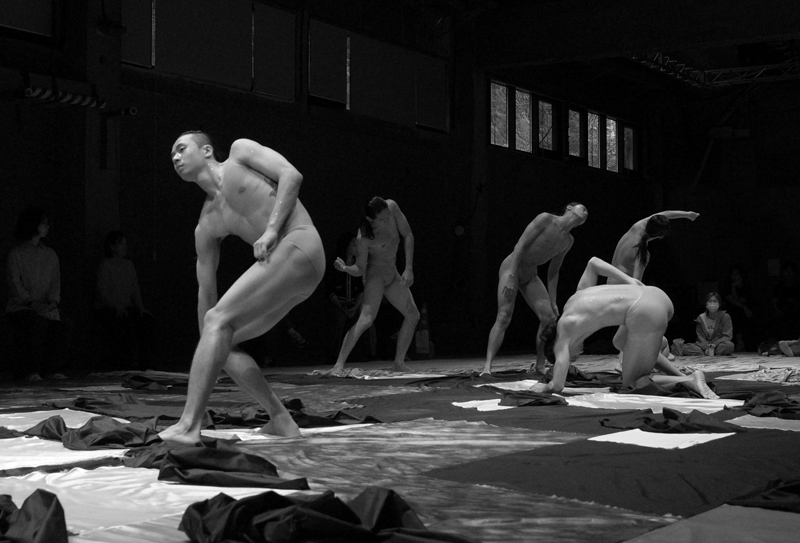

러닝 타임 자체는 공지된 것이었지만, ‘첫 번째’ 파도로 등장한 여성 무용수가 결국 어떤 휴식도 없이 네 시간의 공연 전체를 책임지고 끌고 가게 된다는 것을 알아차리게 되는 어떤 시점부터 공연장의 공기에는 팽팽한 긴장감이 흐르게 된다. 아주 오래된 옛날이야기이나, 필자는 연극동아리에서 신체훈련을 한다고 버들골의 급경사를 누워서 여러 번 굴러본 적이 있다. 구를 때 가장 고통스럽고 거추장스러웠던 것은 딱딱한 외부의 충격을 받아내는 보드라운 피부가 아니라 속절없이 흔들리고 출렁이는 것만 같은 내장의 존재였다. 우스갯소리 같지만 몇 시간이고 굴러내려면 불수의(不隨意)인 내장까지도 강력하게 컨트롤해야 한다. 여기에 휴식, 음악, 외부로부터 에너지의 추가 공급도 없이 자유로운 움직임을 제한한 채 낙법까지 고려하여 철저하게 계산된 행위만을 반복한다면, 수행(遂行)이 수행(修行)으로 진일보하게 되는 셈이다.

한편 파도- 되기를 수행함에 있어 딜레마는 그 어떤 날고 기는 동작을 구성하더라도 ‘뼈’의 존재감이 도드라질 수밖에 없다는 것이다. 골격이 확실한 남성무용수는 물론이거니와 곱다란 몸피를 가진 여성 무용수의 몸에서도, 잘 훈련되어 붙은 근육은 작은 움직임 하나에도 뼈가 가리키는 방향과 선을 정직하게 노출할 수밖에 없었다. 유동적인 물과는 근본적으로 다른 질감인 울퉁불퉁한 인간의 몸, 그 태생적인 한계가 어쩌면 러닝 타임을 길게 가져가게 한 직접적인 원인이 아닐까 생각하게 된다.

|

초록고래 〈조형하는 파〉 ⓒ신민경 |

1시간으로 압축된 〈조형하는 파〉만으로는 물과 몸을 같은 운동성을 지닌 입자로 쉽게 받아들이지 못하는 우리 시지각의 맹점이 있다. 이것을 파훼하기 위해서 〈파〉의 지루하고도 끈덕진 예열이 필요했다. 몸들이 잘게 쪼갠 동작의 단위들을 아주 느리게 반복하여 시행하는 동안 그 리듬이 눈에 익으면서 파도의 이미지가 주입이 된다. 그리고 그 리듬을 추동하는, 몸 안에 흐르고 있는 뜨거운 피에 대해 생각하고 그 뜨거운 피를 담은 그릇인 몸에 대한 생각으로 되돌아온다.

워낙에 거대한 바다의 출렁임이라 우리는 파도 또한 땅이라는 그릇 안에 담긴 물이라는 생각을 잊어버릴 수 있다. 하지만 우리 땅의 동해, 남해, 서해만 해도 바다 아래 숨은 지형에 따라 밀어 올리는 파도의 모습이 달라지곤 한다. 결국 드러난 것보다 드러나지 않은 것이 더 중요하다는 평범한 진리를 환기하게 된다.

바닷가에 섰을 때 눈 앞에 펼쳐지는 파도의 리듬감을 즐기기는 쉬우나, 그것의 시원(始原)을 우리는 알지 못한다. 그래도 네 시간을 꽉 채운 퍼포먼스 후에야 몸을 똑바로 일으켜 세우게 된 무용수 어느 누구도 땀으로 흐트러지지 않았을 때, 이들이 벼려온 시간의 층을 가늠해볼 수는 있다. 파도-되기를 집요하게 밀어붙인 초록고래의 이번 공연이 관객의 마음을 어딘가 두드렸다면, 자연의 변치 않는 충직함이 어느덧 이들의 수행에도 전이된 현장을 목격했기 때문이 아닐까. 안무가 한 사람의 몫이 도드라지기보다 집단창작으로 착각될 만큼 균질하게 의욕적인 무대를 성취해냈다.

방희망

2013년 제1회 한국춤비평가협회 춤비평신인상을 통해 춤비평가로 등단했다. 현장 비평가로 다양한 춤 공연에 대한 비평작업을 하고 있으며, 한국춤비평가협회 정회원으로 활동하고 있다.