From Abroad

[뉴욕]

뉴욕에서 호응 이끈 한국 K-Swing의 저력

뉴욕타임스의 춤 부문 기사에서 7월에 단연 눈에 띈 것은 ‘K-팝의 땅에서 건너온 K-스윙의 즐거움’ 보도(7월 11일)이다. 한국의 스윙댄스팀 K-Swing Wave가 뉴욕에서 몇 차례 열은 이벤트가 주목을 끌었고, 뉴욕타임스는 기사에서 한국의 스윙에 대해 비평 차원에서도 긍정적인 반응을 보였다.

기사 링크

https://www.nytimes.com/2025/07/11/arts/dance/korean-swing-dance-lincoln-center.html

스윙댄스는 1920년대말 뉴욕 할렘의 흑인 사회에서 발생한 사교춤에서 유래하였다. 당시 떠오르던 재즈의 스윙 시대와 더불어 번성한 스윙댄스는 짤막한 시간에 춤, 움직임, 음악을 노련하게 조화시키는 박자가 돋보였다. 스윙댄스 가운데서도 린디홉은 즉흥을 최대한 용인해서 곡예 같은 고난도의 순간적인 동작들을 섞어 맹렬하게 진행되는 빠른 춤으로 손꼽혔다. 1927년 비행사 린드버그는 뉴욕에서 파리까지 대서양을 단독 횡단하여 선풍적인 인기를 모았다. 그 비행을 대서양을 깡충 뛰어넘은(hop) 비행이라 했던 말에 착안하여 할렘을 중심으로 지어낸 춤이 린디홉이다. 스윙댄스의 수많은 스타일 중에서도 린디홉이 가장 잘 알려졌고 또한 출현 직후부터 삽시간에 번져나간 덕분에 린디홉 스윙댄스는 1930년대 중반에 미국 백인 사회에도 공식 진출하고 2차대전 중 미군들의 전선(戰線) 곳곳에서도 지르바라는 이름의 오락으로 성행하였다. 60년대 들어 트위스트처럼 파트너들이 떨어져 자기 나름 추는 사교춤들이 유행하자 린디홉은 퇴조하고 스윙댄스의 열기도 주춤해진다.

|

Lindy Hop, 1943 ⓒ위키피디어 |

뉴욕타임스에 의하면, 1980년대부터 미국과 스웨덴에서 일어난 스윙댄스 리바이벌 흐름이 서울의 클럽들에 도래한 것은 1999년이었으며, 이에 곁들여 지난 20년 사이 스윙댄스가 붐을 일으키면서 서울은 스윙댄스가 전세계에서 가장 폭넓게 성장한 곳이라는 한국 스윙댄서의 관측도 인용하였다. 케이스윙웨이브는 이번 7월에 뉴욕에서 12일 댄스 강습을 겸한 대형 야외 공연(맨해튼 링컨센터), 13일 뉴욕한국문화원에서의 공연과 맨해튼 92번가의 커뮤니티 형 공연장에서의 스윙댄스 파티를 열었다. 이번 행사는 뉴욕 최고의 린디홉 댄서 겸 안무가 케일럽 타이셔가 큐레이터를 맡았다. 뉴욕한국문화원이 케이스윙웨이브의 공연을 소개한 바로서, 케이스윙웨이브는 프로젝트감독 날라 김, 예술감독 앤디 서 그리고 출연 단원 7명으로 구성되었다. 다음은 케이스윙웨이브의 뉴욕 이벤트를 보도한 뉴욕타임스 기사의 주요 내용이다.

컴퓨터 프로그래머였던 날라 김은 2000년대 초에 스윙댄스에 빠져들어 미국의 스윙댄스 이벤트들과 국제 경연들에 참가하였다. 클럽에서 스트릿댄스와 케이팝 활동을 하던 앤디 서가 스윙댄스를 발견한 때도 2000년대 초였다. 두 사람은 2013년부터 ‘진품 재즈 주말’(Authentic Jazz Weekend) 행사를 해마다 열어 해외에서 강습 지도자들을 초빙하였다. 그들은 당시 한국 댄서들이 취약하다고 느낀 솔로 재즈춤과 즉흥 영역의 전문인들이었다. 그와 동시에 한국 댄서들은 자신들의 강점을 깨닫기 시작하고 집단 편제의 구성(그룹 포메이션)에서 대단함을 보였다. 특히 앤디 서가 창작한 넘버들은 재즈춤 언어를 유지하면서도 변화무쌍하게 펼쳐지는 복잡성, 예리한 동시발생성에 더하여 케이팝의 가장 복잡한 틀 중에서도 재기넘치는 세부 요소들을 담고 있다. 기사에서는 한국 댄서들은 다양한 층위를 바탕으로 스윙을 구현하고 있으며 이런 점들을 브로드웨이 프로듀서들이 반드시 주목해야 한다는 점이 강조되었다. 타이셔의 동료 프로듀서는 앤디 서를 자기 지역의 언어로 재즈를 안무하기 때문에 마음에 드는 안무가라 하였다.

초창기에 한국 댄서들은 해외 댄서들을 따르고 정확히 모방하는 데 열중하고 해외 지도자들을 파트너로 선호하는 경향을 보였다. 그러나 해외 지도자들은 시간이 흐를수록 한국에서의 변화를 감지하였다. 프로젝트감독 날라 김은 “처음에 우리는 진짜 진품이어야 한다고 생각하였다. 후에 우리는 ‘무엇이 진짜 진품인가?’고 고쳐 생각하게 되었다. 우리는 다른 사람이고, 우리는 다른 것, 진심에서 우러나는 것으로 더 잘 기여할 수 있다. 미국 사람들 특히 흑인들은 자기들의 문화에서 출발하고 자신들의 동작에서 음악을 표현한다. 우리는 미국 바깥에서 출발하면서 먼저 동작을, 그다음에는 더 깊은 것들을 익히게 되었다. 그래도, 미국 흑인 댄서들과 한국 댄서들 사이의 공통점으로서 스윙댄스는 억압의 블루스에서 탄생하였고 한국 역시 식민화와 계급 제도를 겪었다. 린디홉처럼 행복해 보여도 한국 예술은 그처럼 한(恨)에서 연유한 것들이 많다”고 밝혔다.

미국에서 이식된 문화가 현지에서 로컬화되는 일이 한국에서 일어나고 있다. 이번 행사의 큐레이터 타이셔는 “서울엔 스윙 전용 클럽이 열 곳쯤 있다. 린디홉 발상지 뉴욕에는 그런 클럽이 하나도 없다. 서울 클럽의 댄서들은 기량도 고수준이다. 한국을 갔다 온 뉴욕 댄서들 사이에서는 이런 농담이 나돈다. 한국의 시시한 댄서라도 뉴욕에서는 대단한 댄서다. 자기만의 목소리와 스타일을 개발해야 면목이 서는 재즈 전통에서 한국 댄서들은 자기들만의 신선한 접근법을 안출해낸다. 그들을 가르칠 때 나는 도리어 그들의 학생이 된 기분이다”고 하였다.

[미국 춤계 주요 단신: 뉴욕타임스 일부 인용]

□ 마크 모리스의 창단 45주 공연: 발칸반도 이민 후손인 마크 모리스는 10살도 되기 전에 발레와 온갖 나라의 춤을 익히기 시작해서 민속춤 단체에서 활동하고 10대에 자기 안무를 선보인 이래 조프리발레단과 현대무용단들에서도 활동하였다. 1980년 20대 중반에는 자기 무용단을 세웠고 1991년 미국 중산층 가정을 소재로 한 패러디 발레 〈딱딱한 호두〉를 발표하여 화제를 모았다. 수많은 작품을 공연한 그는 춤의 대가였다.

|

Mark Morris ⓒPBS |

그런 마크 모리스가 이번 7월에 자기 무용단 45주년을 맞아 뉴욕 조이스시어터에서 10일 동안 기념 공연을 가졌다. 8편의 작품이 올려진 이 행사에서 2편의 신작을 뉴욕타임스는 이렇게 소개하였다. “능수능란하되 이전 작품들보다 더 밝고 가볍다. 떠들썩하니 활기찬 〈Modernistic〉은 재즈 시대를 파고 들어가 현란한 피아노곡에 경의를 표하는 파티 같았는데 먹을 건 적었다. 〈Northwest〉는 모리스의 성장기와 인연이 있는 알래스카 부족들의 전통 노래와 리듬에서 착안한 곡을 반주로 한다. 여기서 종이 부채는 가리비 조개를 연상시킨다. 폐기된 부채 조개들이 무대를 뒤덮고 어느 무용수가 부채를 들고 서 있다. 자연을 향한 무언의 애도로서 오늘의 대지를 한탄하는 비감을 자아내는 장면이다.”

기사 링크

https://www.nytimes.com/2025/07/23/arts/dance/mark-morris-joyce-theater-modernistic.html

마크 모리스의 작품 예시 영상 링크

https://www.youtube.com/watch?v=Ha7LSrebuDI

□ 제이콥스필로우의 테크놀로지 공연장: 1915년경부터 약 15년 동안 당시로는 무대춤의 불모지였던 미국에서 무대 공연으로서의 춤예술에 대한 인식을 고취시켰던 루스 세인트 데니스 – 테드 숀 무용가 부부의 활약은 참으로 엄청났었다. 한창일 적에는 미국대륙 횡단 열차를 이용해서 어제는 저 도시, 오늘은 이 도시에서 분주하게 공연할 정도였고 대형 스펙터클 무대 춤을 올리곤 하였다. 당시 저급한 오락 수준을 맴돌던 미국 대중들의 춤 인식을 완전히 탈바꿈시키는 데 공로가 컸었다. 또한 아내 세인트 데니스는 미모를 겸한 덕분에 미국 도처의 대형 옥외 광고판에서도 흔히 볼 수 있었다 한다. 두 부부가 춤에 관한 신앙적 견해의 차이로 별거하면서 남편 테드 숀은 독자적으로 미국 최초의 남성무용단을 결성하여 활동을 지속하였다. 그는 또한 매사추세츠주 제이콥스필로우에서 독지가의 후원으로 광활한 목초지에 공연장을 세우게 되는데, 이 극장이 미국 최초의 춤 전용극장(테드숀시어터)이었다. 1941년 목재로 지어진 이 극장은 1992년에 리모델링하였고, 그 전부터 그 부속시설들과 함께 해마다 여름이면 2달 동안 제이콥스필로우춤제전이 지금까지 열려왔다.

제이콥스필로우 웹사이트 링크

https://www.jacobspillow.org/events/dancing-the-algorithm-2/

이 춤제전은 미국 최대(혹은 세계 최대)의 춤페스티벌이 아닐까 한다. 오지이지만 미국의 휴양지로 이름난 곳에 자리잡은 제이콥스필로우춤제전은 그 지역을 미국의 문화 명소로 만들었다. 결코 과장된 말이 아니다. 무용인들뿐만 아니라 일반인들의 참여도가 매우 높은 춤제전이다.

여기서 1990년에 추가로 세워진 도리스듀크극장이 2020년에 화재로 파괴되었다가 올여름에 재건축되어 개관하였다. 뉴욕타임스에 의하면 디지털 시대에 착안하여 극장은 춤-테크놀로지의 허브로서 거듭나도록 설계되었고, 개관 기념을 겸한 첫 행사 ‘Dancing the Algorithm’ 전시가 기획되었다. “텅 빈 대형 모니터 스크린 앞에 서서 즉흥 동작을 하면 그 사람의 팔 이미지가 수없이 겹쳐져서 안무되어 쏟아진다. 이를 비롯하여 여러 이미지의 작품들이 전시되어 춤추는 몸이 테크놀로지를 어떻게 구현하고 또 그에 도전할 수 있으며 기기묘묘하며 황홀한 비디오 예술을 어떻게 끌어들일 수 있는지 생각하도록 하는 전시이다.” 재개관하며 극장의 내용을 혁신한 사례로 극장의 화재는 전화위복의 계기였다.

|

Doris Duke Theatre, 제이콥스필로우 ⓒArch Daily |

기사 링크

https://www.nytimes.com/2025/07/08/arts/dance/doris-duke-theater-jacobs-pillow-dancing-the-algorithm.html

[영국]

원작 게이 소설에 못 미친 어느 싱글맨의 발레

〈싱글맨〉(A Single Man)은 게이 작가가 쓴 게이 소설로서 그 부문의 고전으로 통한다. 7월에 영국 안무가 조나단 왓킨스가 발레로 안무하였다. 미국의 뉴욕타임스, 영국의 가디언이 동시에 이 공연을 기사나 리뷰로 보도한 것은 조금 이례적이다.

영국 작가 크리스토퍼 이셔우드(1904~86)가 1964년에 발표한 〈싱글맨〉은 2009년 영화로도 개봉되었다. 그해 베니스영화제 개막작으로 선정되고 주연 콜린 퍼스는 남우주연상을 수상했다. 영화는 구찌의 디자이너 톰 포드가 감독해서 화제가 되었다. 대중적 영화라기보다는 영상미가 돋보인다는 평이 강했고 주연의 의상도 감독인 그가 디자인하였다. 여담으로, 콜린 퍼스가 영화에서 착용한 안경이 굿즈로 관심을 자극한 적도 있다.

작가 이셔우드는 1939년 미국 캘리포니아로 이주하여 작가로 활동했고, 또한 동성애 인권 분야에서도 중요한 역할을 한 인물로 알려져 있다. 소설 〈싱글맨〉은 진중한 성찰과 섬세한 문장이 돋보여 가디언은 100대 영문 소설에 선정한 바 있다(국내에서 2009년에 번역 출간되었는데, 뒤늦은 감이 있다).

기사 링크

https://www.nytimes.com/2025/07/04/arts/dance/a-single-man-ballet-manchester.html

https://www.theguardian.com/stage/2025/jul/04/jonathan-watkins-a-single-man-review-isherwood-aviva-studios-manchester-linbury-theatre-london

〈싱글맨〉 원작은 1960년대 초 캘리포니아에서 대학 선생인 중년 남성 조지가 파트너 짐이 교통사고로 죽은 후에 직면한 상실감을 여러 모습으로 이야기한다. 자기 본성을 털어놓을 옛 여자 친구 찰리, 삶을 정리하려는 그에게 접근하는 매력적인 제자 케니를 만나긴 해도 조지에게 상실과 부재의 감각은 여전하다. 소설은 삶을 따라다니는 결여의 상태를 견뎌야 하는 조지의 어느 하루가 그의 내면과 함께 전개된다. 동성애가 주도 동기인 소설이면서도 삶에서의 상실감이 동성애자의 것이라 하여 유다를 것은 아니며, 오히려 제대로 말해지지 않은 삶이 존재한다는 것을 말함으로써 소설은 독자들이 타인의 고독을 헤아리며 삶을 응시하도록 한다. 게이 소설가의 시선으로 전개되되 소설에서 보게 되는 것은 사람들이 보통 직면하는 삶의 고독한 면면들인 것이다. 게이 소설가의 시선으로 보면 우리가 제대로 알지 못하므로 헤아려 보아야 할 고독이 그래도 많다.

|

A Single Man ⓒBallet Position |

안무자인 조나단 왓킨스(Jonathan Watkins)는 10년 전에 조지 오웰의 〈1984〉(영국 노던발레단)를 안무하여 당시 언론들로부터 일제히 호평을 받았다. 그는 로열발레단 단원으로 10년 간 활동한 후 프리랜스 안무가로 활동해왔고, 주민들을 상대로 커뮤니티댄스 활동도 병행하고 있다. 결정적으로는 2023년에 퀴어발레단(Ballet Queer)을 결성하였다. 영국 최초로 LGBTQIA(다양한 성별 정체성)를 발레와 연결시킨 단체이다. 자신의 웹사이트에서 그는 “발레는 퀴어적(동성애적)이며 언제나 퀴어적이다. 발레 주변에 퀴어적인 사람들이 언제나 있다. 나는 그런 서사를 개척하고 싶다”는 지론을 내세우고 있고 “퀴어적인 것으로써 춤 혁명을 일으켰던 니진스키, 이사도라 덩칸 같은 인물들을 수긍하는 작업뿐 아니라 지금 현재의 역사에 뿌리를 둔 작업도 올리고 싶다”는 소망을 드러내었다. 이런 경력의 왓킨스이니 만큼 그가 안무하는 〈싱글맨〉의 발레 버전은 조명될 만하다. 뉴욕타임스 기사를 중심으로 발레 〈싱글맨〉을 소개한다.

조나단 왓킨스의 〈1984〉 링크

https://www.youtube.com/watch?v=jMclzcnorkk

발레 〈싱글맨〉은 영화와는 달리 원작 소설을 그대로 따라 전개된다. 무대를 2층으로 나누는 단의 위층에서는 가수-싱어송라이터가 노래하고 아래층은 조지와 무용수들의 공간으로 설정되었다. 가수는 얼터너티브 록밴드 차르의 창단 멤버 존 그랜트였고, 주역 조지의 역으로는 전직 로열발레단 프린시펄 에드 왓슨이 맡았다. 그외 로열발레단원 등이 출연하였다. 위층의 그랜트는 조지의 내면을 표출하고 아래층의 왓슨은 조지의 몸을 나타낸다. 60년대의 멋진 의상도 나오고 무대 바닥-천장 배경을 이루는 선반에는 원작 소설의 이야기거리인 책, 안경, 술병, 의자, 테니스라켓이 진열되어 있다. 조지가 파트너 짐을 상기할 적에는 대형 과녁으로 치장된 마직물 너울이 간헐적으로 내려오는데, 그럴 때 번쩍이는 붉은 빛 조명으로 욕조 속의 섹스 장면이 연출되곤 하였다. 곁들여, 두 사람의 테니스 시합은 동성애적 환타지로 변환된다.

발레는 짐의 죽음을 알리는 서두에 이어 원작 소설의 첫 문장 “잠에서 깨어나는 일은 ‘지금’(now)이라는 말과 ‘존재한다’(am)는 말로 시작한다”는 가수의 노래로 시작한다. 주역 조지의 찢겨진 존재를 드러내기 위해 발레는 소설의 에피소드를 충실하게 반영하여 그의 일상을 그려내고 그럼으로써 일상의 세상사와 그의 슬픔이 어긋나버리는 것을 드러낸다. 발레와 컨템퍼러리댄스를 뒤섞어서 안무자는 유별나게 유연하며 극도의 관절 움직임이 돋보이는 왓슨과 굉장한 로열발레단원들을 활용하면서 가슴을 찢는 슬픔과 일상 행동 사이의 간극을 멜로드라마도 없이 보여준다. 이런 지점들에서 연기(演技)는 몸에서 스며나오며 조지의 여자 친구 찰리 역인 로열발레단원 맥낼리의 내면에 초점을 맞춘 움직임이 그 단적인 사례다.

하지만 발레 〈싱글맨〉에서는 짐 역을 맡은 영국 최고의 컨템퍼러리댄스 무용수의 활용도가 낮았고 군무진은 그 자체로 관심을 끌기보다는 등장인물들을 한 장면에서 다른 장면으로 데려가는 역할에 그쳤다. 특히 주역 왓슨의 슬픔에 쩔은 몸이 삶의 슬픔, 고통, 환희를 향한 헤아리기 힘들면서도 동요하기 일쑤인 감각을 환기하기 위해서는 공연이 언어 낱말과 스토리에 얽매이는 경향을 벗어나야 했었다. 또한 공연의 전체 안무는 한 마디로 누더기를 기워놓은 인상을 주었다.

그리하여 발레 〈싱글맨〉은 원작 소설에서의 중요한 점을 보여줄 수 없었다. 즉 게이의 사랑도 보통 일상적으로 있는 일이라는 점과 그런 게이의 경험이 부인될 적의 상실감을 환기해내지 못했던 것이다. 조지와 짐 사이의 욕구를 드러내는 두 남성의 성적인 2인무는 오늘날 무대에서는 놀라운 일도 아니며, 다만 그들의 2인무에서도 원작 소설에서는 핵심적인 상실에 해당하는 일상의 범상한 애착과 교제 관계도 환기되지 않았다.

[프랑스]

아비뇽축제, 춤으로 방향 틀다

1990년대 중반에 국내에서는 아비뇽축제에 대해 관심이 매우 고조되었었다. 1998년 아비뇽축제에서 한국주간이 마련되어 국내 공연예술계의 아마도 전체 관심이 집중된 적도 있다. 그런 다음에는 에든버러축제로 관심의 열기가 이동하였다. 둘 다 1947년에 창설되었고, 1970년대 이래 규모 면에서 세계 최대 예술축제라면 8월의 에든버러축제일 것이고 7월의 아비뇽은 그 다음이라 생각된다. 지금은 관심이 많이 식었고 이는 자연스런 현상이기도 하다. 이러한 변화에는 한국 공연예술계가 그만큼 성장 발전했다는 의미도 있을 것이고, 디지털 정보의 이동이 용이해져서 궁금증이 해소된 탓도 있을 것이다.

아비뇽축제는 그 사이에 파업 등 여러 요인으로 내홍을 겪기도 하여 더욱 관심권에서 벗어나기도 하였다. 이제는 이들 축제에서 한국 단체가 공연하는 것이 빅뉴스가 되는 시대도 아니다. 그래도 두 축제는 실질적으로 막강한 축제이고, 아비뇽의 off보다는 in, 에든버러의 프린지보다는 International에 초빙받는 자체는 일단 그 품질을 세계 차원에서 공인받는 보증수표나 다름없다. 내년의 아비뇽축제(80주년의 축제!)에서 한국어가 축제공식언어로 선정되고 한국 단체들이 참가한다는 소식이다.

뉴욕타임스는 7월초 “아비뇽축제, 춤으로 방향을 틀다: 방관자들에게 딴죽 걸어” 기사를 내보냈다. 아비뇽축제는 해마다 in 축제를 대표하는 간판 공연물을 가장 큰 공연장이자 아비뇽의 상징인 교황궁(Palais des Papes)에서 올리는 전통이 있다. 수십년 전에 모리스 베자르, 피나 바우쉬, 빌 티 존스의 공연이 여기서 올려지기도 했으나 근래에는 드물었다. 안무작들은 변방으로 밀렸고 최근 몇 해 사이에는 관객이나 전문가들이 떠나가버린 축제 후반기에 춤 공연이 배치되기도 하였다. 올해는 춤 공연이 교황궁과 채석장(큰 야외공연장이 있음)에서 다시 올려져 이런 기사를 내보낸다고 뉴욕타임스는 비쳤다.

기사 링크

https://www.nytimes.com/2025/07/07/arts/avignon-festival-dance-freitas-de-keersmaeker.html

2025 아비뇽축제와 〈야밤〉 소개 영상 링크

https://www.youtube.com/watch?v=SCvhBHJtCtk

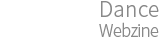

올해 아비뇽축제는 주제로서 아랍권에 초점을 맞췄고 사전 공지도 불어, 영어에 더해 아랍어로 진행되었다. 이번에 교황궁에서 공연된 춤은 남아프리카의 안무가 프레이타스(Marlene Monteiro Freitas)의 〈야밤〉(Nôt)이었다. 아랍권의 공식 초청 12편의 공연물 가운데 하나다. 〈아라비안나이트〉에서 착안한 〈야밤〉을 두고 뉴욕타임스는 “부조리적이면서 카니발 분위기가 물씬하다. 안무자는 장대를 타거나 인형처럼 하는 움직임과 광대의 마임으로 양식을 다듬었고, 묘한 가면도 쓰였다. 하얀 철망 배후에서는 숨은 출연자가 이리저리 다니며 장치들을 불편하게 손질하였고 어느 출연자는 요강을 들고 나와 관객 주변에 놓으며 관객 무릎에 앉으려 했다. 자주 모습을 드러낸 연기자 마리아나 템베는 두 다리가 없었고 가면을 쓰고 천으로 만든 다리로 의자에 앉아서 스트라빈스키의 황량한 발레곡 〈혼인〉(결혼)을 해석해내었다. 두 다리를 스타카토 풍으로 접었다 폈다 하면서 템베는 무대를 호령한다. 템베는 매일 밤 신부를 죽이는 폭력적인 샤흐리야르 왕과 타협해야 하는 셰헤라자데를 암시한다. 젠더 폭력은 〈야밤〉을 떠나지 않고 들러붙었다. 출연자들은 줄을 지어서 피묻은 종이들을 바꾸고 또 바꾸며 앞치마를 두른 인형들은 칼을 악기로 사용하다가 서로들 공격하는 시늉을 보였다”고 소개한다.

|

NOT ⓒFestivald'Avignon |

뉴욕타임스는 연극에 경도된 관객들이 〈야밤〉에 대해 뒤섞인 반응을 보였다고 전한다. “다수는 당황한 듯 보였고 일부는 공연 도중 떠나버렸으며 일부는 야유를 보내려고 조명이 어서 꺼지기만 기다렸다. 그러나 박수 소리는 그 사람들을 모두 압도해버렸다.” 통상적으로 아비뇽축제에서 연극의 비중이 춤에 비해 훨씬 높으며, 이러한 현실에서 춤을 고깝게 여기는 풍조가 있다는 뜻이겠다.

올해 아비뇽축제에서 뉴욕타임스가 소개한 두 춤 가운데 하나는 벨기에 안무가 드케이르스마커(Anne Teresa De Keersmaeker)의 〈브렐〉(Brel)이다. 자크 브렐은 벨기에 출신의 싱어송라이터 샹송 가수로 옆나라 프랑스에서도 인기가 대단했고 특히 그의 음유시인 같은 샹송 스타일은 크게 공감을 산 것으로 기억된다. 뉴욕타임스는 “이제 65살로 고전과 미니멀 공연들을 지성적으로 해석해왔던 드케이르스마커로서 브렐은 놀라운 선택이다. 드케이르스마커는 〈브렐〉에서 자기 무용단의 빛나는 멤버인 비보이출신의 24살 남성 솔랄 마리오트와 과감하게 협연하였다. 전세계 컨템퍼러리댄스에서 가장 유명한 안무가 가운데 한 사람과 〈브렐〉을 공동 창작한 것은 마리오트로선 일대 도약이며, 〈브렐〉에서 마리오트의 자세는 존경받을 만하다”고 전한다. 뉴욕타임스에 묘사된 공연을 소개한다.

기사 링크

https://www.nytimes.com/2025/07/07/arts/avignon-festival-dance-freitas-de-keersmaeker.html

아비뇽축제 〈브렐〉 소개 영상 링크

https://www.youtube.com/watch?v=UYboUVyAaLs

〈브렐〉 초반에 드케이르스마커는 몇 곡의 샹송을 추어내었고 이어 이 젊은 파트너와 함께 샹송 가사를 몇 줄 내뱉었으며, 마리오트는 양팔을 뻗어 드케이르스마커의 전형적인 동작으로 빠져들었다. 드케이르스마커는 브렐의 음악에서 드라마를 기대 이상으로 뽑아내었다. 늘상 보이던 과묵하며 진중한 모습이었지만 미소와 점잖차리기 같은 순간들이 작렬하곤 했다. 드케이르스마커는 가사에 따라 무릎을 뒤틀고 옷을 벗고선 천천히 흔들거리고 노래하는 브렐의 비디오가 자신의 몸에 투사되는 식으로 취약점이 노출될 법한 연출도 아랑곳하지 않았다. 공연 후반부에 마리오트는 스트릿댄스의 유연하며 자유로운 백스핀과 물구나무서기를 섞어 무대를 밟아갔고 드케이르스마커는 옛친구인 양 마리오트와 양팔을 잡았다. 또 드케이르스마커는 무대 뒤에 머물면서 마리오트의 질풍 같은 스텝을 멀거니 보고 있었지만 그것이 오히려 객석의 시선을 끌었으며, 그것은 지나간 세월을 묵시적으로 용인하는 것처럼 보였다. 〈브렐〉에 미리 편집된 부분은 거의 없었으나 이 세대통합형 2인무는 관심을 사기에 족했다. 이제 드케이르스마커는 다음 세대의 안무가들에게 아비뇽 바통을 넘기고 있었다.

김채현

춤인문학습원장. 한국예술종합학교 무용원 명예교수. <춤웹진> 편집장. 철학과 미학을 전공했고 춤·예술 분야 비평 수백 편과 저서 『춤과 삶의 문화』 『춤, 새로 말한다 새로 만든다』 『뿌리깊은 나무 샘이깊은 물』(1)을 비롯 다수의 논문, 공저, 『춤』 등의 역서 20여권을 발간했다. <국립무용단 60년사>(2022년 간행, 국립무용단)의 편집장으로서 편집을 총괄 진행하고 필진으로 참여하였다. 지난 30년간 한국의 예술춤과 국내외 축제 현장을 작가주의 시각으로 직접 촬영한 비디오 기록물 수천 편을 소장하고 있으며 한국저작권위원회, 국립극장 자료관, 국립도서관 등에 영상 복제본, 팸플릿 등 일부 자료를 기증한 바 있다.