춤, 현장

인간의 존엄이 짓밟힌 국가폭력의 시설이었던 남영동 대공분실(이하 대공분실)이 6월10일 민주화운동기념관으로 재탄생했다. 1976년에 지어진 대공분실은 철저하게 위장되어 군사독재정권에 반대한 시민들을 고문하는 곳이었다. 1985년 고 김근태 의원에 의해 그 실체가 드러났고, 1987년 고 박종철 열사 고문치사 사건으로 6.10 민주항쟁의 도화선이 된 장소이다. 이외에도 숱한 민주인사들이 전기고문, 물고문을 받았던 곳이기도 하다. 끔찍한 인권 유린의 현장이었던 대공분실이 미래세대에게 민주주의의 산역사를 기록하는 공간으로 탈바꿈했다. 그 희망찬 출발을 김화숙 예술감독과 최상철 현대무용단이 함께 동참했다.

공연 시작 전 주변을 돌아보았다. 대공분실 정문 철문은 당시 거의 열린 경우가 없었다고 하나 이제는 활짝 열어 관람객을 맞이했다. 7층 검정벽돌 대공분실 건물은 생각보다 평범해 보이는 반면 5층에 있는 좁은 수직 창문만이 특이했다. 취조실로 고문을 은폐하고 조사자의 자해나 탈출을 염두 한 계획된 창문 설계라 한다. 민주화운동기념관에서 열린 〈2025 EXHIBITION OF DEMOCRACY-민주주의에 말을 걸다〉(6월11-12)는 역사적 진실을 직시하며 민주주의 의미를 성찰하게 하려는 의도로 만들었다.

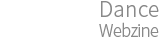

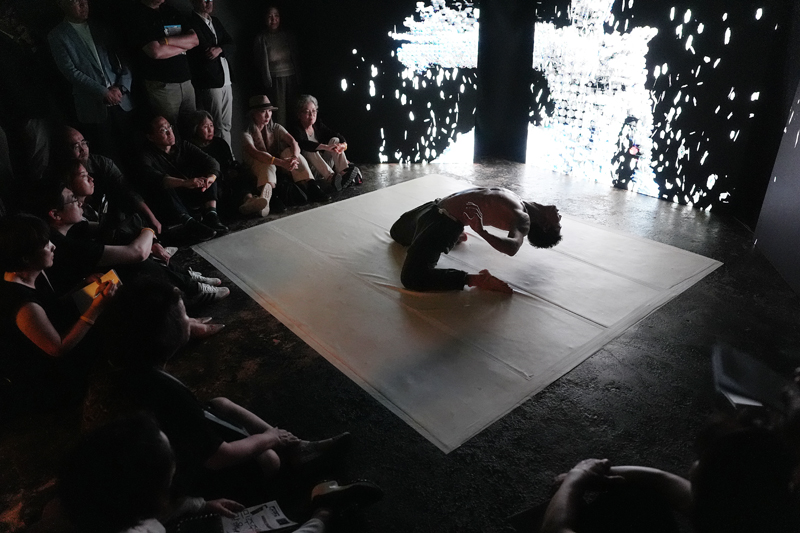

네 팀으로 나뉘어 진행된 공연은 건물 내부 5군데 퍼포먼스를 관람하고, 곳곳에 전시된 자료나 전시를 둘러보며 광장(마당)으로 나오게 된다. 최상철 안무가는 관객이 이동하며 장소의 의미를 직접적으로 경험하는 장소특정형 이머시브 방식을 택했다. 따라서 관람객은 공간에 얽힌 기억과 사실을 풀어내는 무용수들과 밀착되어 곳곳의 의미를 생각하게 된다. 여기에 미디어 테크놀로지(황선정 제작)와 사운드는 과거와 미래를 잇는 꽤나 효과적인 장치로 동원된다. 공포가 극대화된 장소에서 20여명 무용수들의 실존적인 춤은 공동체의 비극을 소환하는 데 충실하다. 대공분실 자체가 서사의 축이 되기에 무용수들의 묵직한 몸짓이 더욱 와 닿는 것이다. 이념의 반대에 선 몸들(사람들)의 정치적 저항이자 절망을 보게 되는 현장이다.

|

〈2025 EXHIBITION OF DEMOCRACY-민주주의에 말을 걸다〉 ⓒ옥상훈 |

어둠이 내려오기 시작한 건물 옥상을 서성이는 무용수는 여러 함의를 내포한 몸짓으로 대공분실을 응시한다(‘프롤로그-응시하다’).벽면에 투사되어 걸어 나오는 형상 때문인지 건물이 다시 작동되는 인상이고, 관람객을 과거의 시간으로 안내하는 듯하다. 시위 현장(6.10민주 항쟁?) 영상이 비취고 사람들이 쏟아져 나온다. 그리고 순식간에 사라진다. 짧았지만 임팩트 있는 미디어 파사드로 인상적이다. 당시 시민들의 실천적 행위가 촛불혁명으로 그리고 빛의 혁명으로 이어지고 있다는 개인적인 믿음을 되뇌게 한다. 관람자는 엘리베이터를 타고 5층으로 이동하나, 당시 눈이 가려져 끌려온 사람들은 나선형 계단을 통해 5충 취조실로 이동했다고 한다. 방향감각을 잃게 하며 막연한 공포가 엄습해온 계단을 따라왔다면 더 장소적 의미를 체험하기 좋았겠다.

|

〈2025 EXHIBITION OF DEMOCRACY-민주주의에 말을 걸다〉 ⓒ옥상훈 |

509호 박종철 조사실만이 유일하게 1980년대 모습 그대로 간직한 방이다. 조사실 옆 복도에서 듀엣 퍼포먼스(‘A garden of strange flowers’)가 격렬하게 진행된다. 포박당한 채 15개의 조사실이 놓인 길고 어두운 복도에서 느꼈을 두려움과 엇갈리게 배치된 방에서 들릴법한 비명소리가 몸으로 치환되어 방 문턱을 오간다. 조사실 내부 515호(내부 벽제는 유공흡음판으로 마감되어 조사실 내부의 무엇도 외부로 새 나가지 않고 24시간 카메라로 감시한 공간이다)에는 검정 날개가 천장에 달려 있다. 짐작할 수 있듯이 검정 날개는 의지가 꺾인 정신과 육신의 상태를 은유하고 있고, 여성 솔로 춤(‘어느 날개의 기억’)으로 바닥으로 침잠해 가는 몸의 무기력한 적막을 마주하게 한다. 민주열사들의 유품과 편지, 증언과 기록들이 4층 분실동(‘talk to democracy’) 회의실에 전시되어 있다. 전시 테이블을 중심으로 조사, 심문, 진술이 강요된 장소의 의미를 여러 명이 획일적이고 반복적으로 묘사한다. 격동적인 색감의 LED 영상이 휘몰아 쳐 남성을 흡입할 것 같다(3층 분실동 ‘시각의 틈’). 신념에 찬 모습의 움직임이나 의식에 파고든 묵직한 무엇이 파동처럼 공간에 번진다. 이어진 분실동 2층(‘도륙된 몸과 몸’)에서도 관계성이 충돌하는 양상으로 두 무용수는 서로 상이한 입장만을 표명한다.

|

〈2025 EXHIBITION OF DEMOCRACY-민주주의에 말을 걸다〉 ⓒ옥상훈 |

장소적 사실에 기인한 내부에서의 춤은 마무리되고 야외 광장에서 희망의 메시지를 전하려는 퍼포먼스가 이어진다. 세 개의 대형 철재 문이 전시되어 있고 흰 한복을 입은 여성(어머니)이 소리를 하고 그 문을 두드린다. 지난 슬픔을 위로하고 굳게 닫혔던 마음의 문을 열어보자는 행위로 해석된다. 무용수들은 건물에서 빠져나와 자유의 몸으로 파란 잔디를 밟고 광장에서 연대하는 군무로 공연을 끝마친다. 음습하고 어두운 빛이 자욱한 대공분실 실내에서 과열된 감정과 긴장으로 뭉쳐진 춤이 밤하늘 아래서 땅을 딛고 숨을 쉬며 건강한 에너지를 발산하는 춤으로 변한 것이다. 공동체의 기억이 저장된 장소에서의 춤은 뒤엉켰던 과거를 풀어 현재와 매듭짓고 공명하게 했다.

|

〈2025 EXHIBITION OF DEMOCRACY-민주주의에 말을 걸다〉 ⓒ옥상훈 |

5층에서부터 층을 달리하며 진행된 공연 내내 무언가 빚진 죄책감과 함께 막연한 미안함과 감사가 중첩된 시간이었다. 때마침 〈소년이 온다〉를 읽은 터라 “과거가 현재를 돕고, 죽은 자가 산 자를 살린다”라는 한강 작가의 말이 떠올랐다. 민주화를 위해 헌신한 사람들의 피와 분노가 이곳 민주화항쟁기념관에서 공동의 역사로 기억되고 우리 미래를 지탱하는 디딤돌이 될 것이다. 권력을 위한 어떤 폭력도 정당화될 수 없다. 최상철 무용단은 역사적 진실과 왜곡, 인간의 저항과 자유에 대한 물음을 던졌다. 몸으로 기억하고 몸으로 증언하는 동시대의 춤으로 말이다.

김혜라

현장 비평가로 2012년 한국춤비평가협회를 통해 등단했다. 월간 <춤웹진>과 <더프리뷰>에 정기적으로 컨템퍼러리 창작춤을 기고하고 있으며, 국공립을 비롯하여 여러 문화재단에서 심의와 평가도 병행하고 있다. 세종시문화재단 자문위원이며 중앙대에서 비평관련 춤이론 수업을 하고 있다.